今回は引用が多い関係で、このような形でレジュメとさせていただきました。(やや書きなぐりです。)

生活と芸術(あるいは日常性と世界性)

二つの写真集

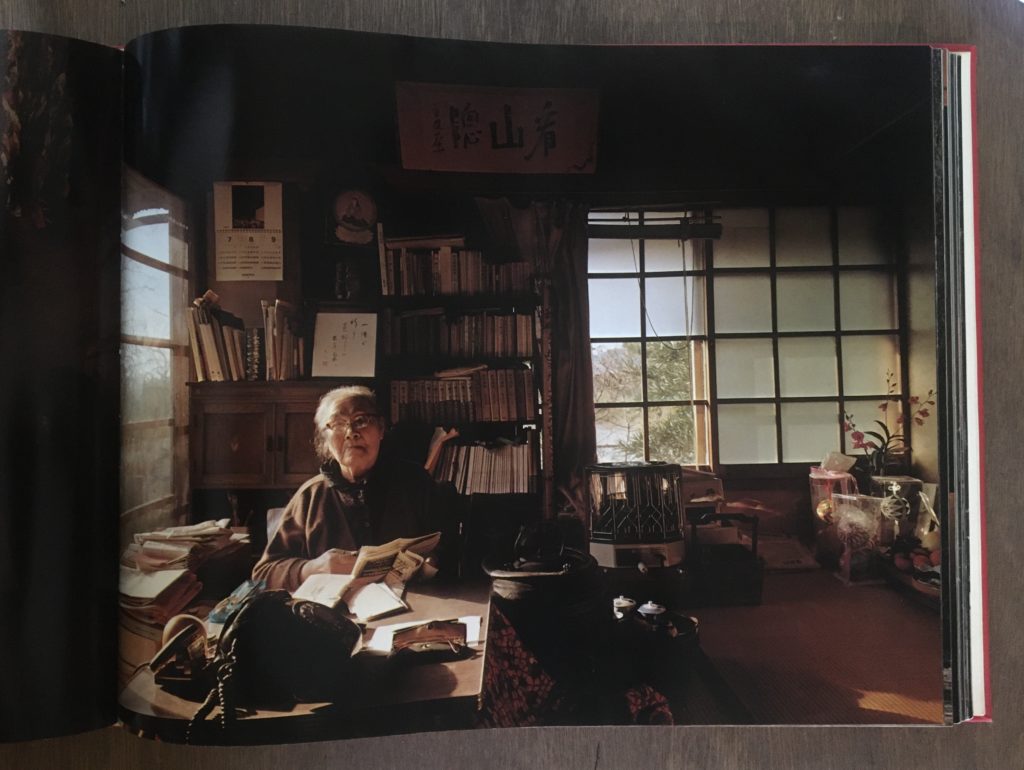

今回のきっかけとなったのは、篠山紀信の『家─the meaning of house』と最近出版された『建築の言葉を探す 多木浩二の建築写真』の二冊の写真集である。

篠山さんの『家』に映っていたのは、そこに暮らす人々の生活が、建物を意味付け彩り根付いていく様であった。また擦れたマテリアルは雄弁にそこに流れた時間を物語っていた。多木はそこに数本の小論を寄稿しており、写真の合間あいまに人が生きる「家」についての小論が寄せられている。多木の『生きられた家』はもともと『家』に寄せられていた小論を一つに結い合わせて構成し、本としたものである。

そして、他方の『建築の言葉を探す 多木浩二の建築写真』は多木浩二の写真集である。ただし、彼の死後飯沼珠実さんという方が、多木の写真資料を搔き集めて編纂したものである。そこに載っている多木の写真は、『家』とは全く違う。正反対だといってもよいほどである。

付録でついていた多木陽介さん(息子さん)の文章を読んでみると、同様の違和感が表明されていてやはりなと思った。

殆ど抽象的な空間の中に、かろうじてそれが「家」だと思えるように、椅子等最低限の家具が舞台装置のようにセットされ…

多木陽介「『家』ではない建築たちの写真──『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真』刊行に寄せて」

住宅そのものを「家」の振りをする虚構(比喩)にみえるように撮るというこの逆説的な手法は何を意味するのか。

多木陽介「『家』ではない建築たちの写真──『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真』刊行に寄せて」

篠山紀信の『家』の発刊が1975年で『生きられた家』の初版が1976年なのだが、この本に掲載されている写真は1968-1979年に撮られたもので、時期としてはかなりかぶっているといえる。この期間中に考え方に変化があったというわけではないだろう。(ちなみに多木は自らはこの写真を世に公開しておらず、ある時期から写真を撮ること自体をやめてしまったのだという。)

『写真論集成』の中で多木が次のように書いている文章を見つけた。

「言語」であろうと「写真」であろうと、すべての表現活動は、結局、ふたしかな現象の幕を自らの肉体でとおりぬけながら、真の実在とはなにかを見出そうと努力することであり、さらに煎じつめていえば、いまわれわれが日常的にふれている構造をこえてあらたな構造を見出そうとすることにつながっている。(中略)目に見えるもの、日常を構成するもの、現実と思えるもの──それらのいかにも確からしく見える世界から、まだ自分の肉体が適応できないような世界へ、表現の行為とはこのような移行である。

多木浩二「写真になにが可能か」『写真論集成』

これは、人が空間に根付いていくとは日常性とは別の次元で、その日常のリアリティ(=確からしさ)を一度離れるような「芸術」としての在り方のことを言っているのではないだろうか。この「芸術」という領分は、篠原がまさに目指したところのものであるように思える。(篠原の思想については後程触れる。)

面白いのは、多木は同時に日常性を強く肯定もしていることである。

もし計画なりデザインなりという視点から考えるなら、未来は開かれたままに残しておくようにしなければならない。計画と経験のずれ、差異の方が、人間にとって本質的なのである。しかもその両方(計画と経験)とも人間的な事実である。計画的にしか世界を見ない(したがっていわば理性的に構成された世界しか見ない)人間にとっては欠陥であるずれこそ、人間にとって根本的な問題を含んだ要素なのである。生きられる家の未来を絡めとることは未来を失うことであり、時間についての理解の不十分さを示すにすぎなくなるだろう。未来の予測は全く不可能ではないが、現在についての洞察以上の意味はない。(194)

多木浩二『生きられた家』

伊藤豊雄・長谷川逸子からみた『生きられた家』

『生きられた家』から多木浩二を知った私からすると、彼の撮った写真のあまりの生活感のなさ、抽象な構成の際立つさまを見て驚いたのだが、当時多木と交流の多かった伊藤豊雄からすれば『生きられた家』のような側面の方が意外だったようである。

そんなある日、『生きられた家』を多木氏から直接手渡され、驚いた。この書で語られている内容は、それまでの我々の会話にもあまり登場しなかったし、抽象的な現代建築の空間を考えることで、頭がいっぱいだった私には、「生きられた家」は日常の設計行為とはほとんど無縁に感じられた。当時は、篠原氏の作品の強い影響もあって、生活感を消した抽象的な空間を考えることが自分の考えるべきことだと思っていた。

伊藤豊雄「私のこの1作──『生きられた家』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

当時の多木氏は、これらふたつの家が対極を示すものであることを指摘しても、決して建築家の作る作品としての家を否定することはなかったように思う。むしろその対立軸を際立たせることによって、当時の我々の建築的思考を肯定していたように感じられる。その頃の我々は、家が象徴性を持つこと、生活の臭いや色が空間に浸透することを警戒していた。過去との関係を断って新しい空間を生むことに我々はエネルギーを注いでいたのである。

しかし『生きられた家』の初版が出版されて以来30数年、今読み返してみると私達が固執していた「新しさ」は、近代主義の建築が求めていたものであったように思われる。即ち「生きられた家」と対立し、融和しえなかったのは近代主義の建築であったということができる。

確かに近代主義の建築は「歴史性」や「地域性」を排除して成立し得た。そしてその排除した「歴史性」や「地域性」こそが、これからの建築を考えるときに最も重要な問題のように思われる。私が3.11以降関わっている「みんなの家」は、正しくここにその核心がある。端的に言えば、「みんなの家」において私達は、「生きられた家」を再現できるのだろうかという問題である。なぜなら被災地の人々は、ともに集まる場を失ったとは言っても、単に物理的に集まることのできる家を求めているのではない。彼らは失われた自らの歴史や場所の記憶を回復する家、つまり「生きられた家」の再生を求めているのである。

伊藤豊雄「私のこの1作──『生きられた家』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

そして、『建築と日常』の多木浩二特集の中で、長谷川逸子がこの文章を引きながら多木浩二の写真について述べている文章もあった。長谷川さんは篠原一男の研究室にいたころに、多木が篠原の住宅を撮影するのに何度も立ち会っていたという。

多木さんは撮影中どこか不機嫌で、撮っている姿を見られたくないとばかりの様子だったので、私は一日中体を固くして遠くにいた。(中略)「難しい、難しい」とおっしゃりながら「何故私に写真を撮らせようとするのか、本当のところ分からない」、「別にいい写真を撮ろう、なんて思っているのではない。眼に見えるものだけでなく、読み込めるものを写真にしたい、と願ってカメラを覗いている」というような言葉を投げかけられた。多木さんは目の前にある空間を撮ろうと構えているより、空気の動き・外光の変化を撮ろうとしている様であった。ディテールも置かれた家具をも撮る事なくそこにあった時間、いや、流れている時代を写し撮ろうとしているようだとさえ感じさせられた。(44)

長谷川逸子「私のこの1作──『写真論集成』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

多木さんは、東大の美学を出てから写真を撮り始めた方で、もともとはデザイン・クラフトの写真を撮っていた。(中略)そのような経緯があるので、多木さんは特にモノを通して時代、人々の生活、社会を写し出し、世の中の世界観自体を更新しようとしたのだと思う。

建築家の職能は、生活、日常に与しない芸術としての空間を創ることだと主張する篠原さんや磯崎さんたちの世代にとって、『生きられた家』(田畑出版、1976)は受け入れられなかった。(45)

長谷川逸子「私のこの1作──『写真論集成』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

これらの文章を読んで改めて考えてみると、多木は建築と日常を明確に切り離しつつも、必ずしも日常の側に軸足を置くのではなく、それぞれなりの価値と在り方を追求しようとしたのかもしれない。

ちなみに、上記に続いて長谷川さんは次のように書いている。

それに対して、私たち下の世代は『生きられた家』の考え方に惹かれ、生活を豊かにするような衣食住の細部に価値を見出して私たちの生命活動を支援し、活性化する方向性を見出そうとすることで、新しい建築の時代が生まれてきた。こうして振り返ってみると、多木さんは若い世代に常に新しい目を開かせてくれる、次の世代をリードする存在だった。(45)

長谷川逸子「私のこの1作──『写真論集成』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

たしかに、日本の建築文化は少しずつ『生きられた家』の方に傾きつつあるだろう。多木の思想は間接的にその先駆け的な存在となったのだが、同時に彼は形式や構成から現実を超える何かを表現しようとする建築の建築性を強く信じていた人でもあるのではないかと思えてきた。

時代が『生きられた家』の方に傾きつつある今こそ、その対極にあった芸術としての建築との接点を考えてみる価値があるのではないか。

篠原一男の『住宅論』

『建築の言葉を探す 多木浩二の建築写真』に掲載されている17の住宅のうち14軒は篠原一男によるものだというが、多木は篠原のことを「篠原さんは芸術家だ」といっていたそうだ。人の痕跡が棲みつかぬようなある種の純粋な建築性。生活の対極にある芸術としての建築。それを強調するような撮り方には、むしろあるべきものが抜け落ちているような虚ろさを感じる。ここで、篠原一男が何を考えて居たのかをみてみたい。

すぐれた民家は豊かな風土のなかにつくられる。きびしい風土はすまいにきびしい表情をあたえる。だから民家は正確には建築ではなく、自然の一部なのだとわたくしは思う。美しい風土の上に、美しいすまい、それは人々の、意識されていない日常的な作業の結果なのだ。荒々しい海辺の民家は荒々しい表情をつくる。それは人々を意識していないであろう。それらは、建築である前に自然現象なのである。(47f)

篠原一男『住宅論』

風土の表情の違いだけ民家の表情に違いがある。それはなによりも自然の一部であることを証明していよう。(48)

篠原一男『住宅論』

民家は生活と結びつけて考えたときにだけ、現代的にも意味があるように思える。民家は外側からではなく、内側からとらえるべきだとわたくしは思う。内側には、どの民家にも共通する具体的な生活がある。それはありふれた、そして単純な生活である。(中略)

すまいのどの部分も、生活と直接に関係がある。かれらのおかれた社会的条件と、閉鎖的な共同体のなかで、泥と汗にまみれながらも、もし、生活に少しでも変化があれば、すまいもそれにつれて変化をしていくというように、いつでも内側からすまいがつくられていったであろう。それぞれが共同体のなかでの位置にふさわしく、つつましく約束を守って、自分たちのすまいをつくっていった。巧みにあけられた土壁のなかの窓、それはどんなに造形的にみごとでも、まず内側から考えていったにちがいない。すなわち、生活が必要とするところに窓をあけたのだ。(49)

篠原一男『住宅論』

極端ないいかたをすれば、かれらは造形などは全く疎外していたといってもよいのだ。しかもなお、美しい民家ができあがったとすれば、人間だけの力ではない。人間と自然との合作のようなものなのである。その理由は、豊かではない地方では、すぐれた民家は「採れ」ないから。わたくしは、民家は「きのこ」と同じなのだと思っている。(49)

篠原一男『住宅論』

これらの記述から、篠原は民家がそれぞれの地域においてその場所の自然との関係の中で(営まれる生活において)次第に形成されていくという側面を非常に重視しているようである。ここから、篠原も生成的な側面に注目をしているのではないかと思えてくるのだが、実際の篠原の思想はこれらの民家を創造の出発点とすべきというだけであり、あらたな生活の在り方を創造する力を住み手の側には認めていないようである。建築家こそが新たな「様式」=暮らしの在り方を想像しうる存在であり、そのために日常(=我々が縛り付けられている現在の「様式」)から離れた抽象的な形態を操作するのだという。

すまいについての保守性というのは、殆ど人間の本性的なもののように見える。だから、民家のなかには生き生きした、人間とすまいとのやりとりがあるとわたくしは書いたけれども、それはあくまで条件付きで在って、限界がある。人間がすまいを合目的的に積極的に改革し、居住性を高めていくというような現代的なすまいかたが民家にあるといっているのではない。農業という生産のもっている原始性と、社会的・歴史的条件の圧力のなかで、農民の生活が、現代からみればいかに非合理的要素によって規定されているか、想像に難くない。しかし、このような非合理性を多く含んだ生活であったとしても、その生活がつくり出すすまいの姿には、やはり人間と空間との、直接的な対応が存在するということを述べたのである。(53f)

『住宅論』篠原一男

この国のすまいの伝統が数多くの非合理的要素を含み、そして停滞的な側面をもっていたとしても、そこからすまいの創作が出発しなければならないという考えは、一つの方法論であり、思想である。伝統が優れているからそれを継承するということではない。それがすぐれていようと劣っていようと、そのなかで創作をしなければならないという考えかたなのである。(57)

篠原一男『住宅論』

そして、また、わたくしのなかにおける伝統論も創作の手段であっても、その目的ではない。

篠原一男『住宅論』

伝統論は創作の出発点でありえても、回帰点ではない。(65)

住宅は芸術である。誤解や反発を承知の上でこのような発言をしなければならない地点にわたしたちは立っている。(79)

篠原一男『住宅論』

生活の日常性を大事にすることを人間的な方法と考える立場から、その反対に、たとえば私のように日常的な具体性を捨象したところに象徴空間と呼ぶような抽象的な広がりをつくることも人間的なものの獲得と考える立場まで多様である。(212)

見なれた日常感覚に密着した住宅からいつも離陸したいと願っている私であるから…(213)

建築家の衝動的な直観は非日常的な尺度をもつ空間をとらえていく。それが現実の生活空間とぶつかるところからこの問題がはじまるのである。習慣的な日常の空間を離陸すれば人間の動作はよりどころを見失ってとまどう。日常生活というのはもっとも強力な様式によって行われていることをこの瞬間に気づくのである。様式の紛失が人の心に不安を与える。非日常的な空間の実現のためには、それだから、一歩一歩、新たな様式を確立しながら広がりの拡大を計らねばならない。(213)

篠原一男『住宅論』

上にも述べたが、やはり篠原は建築家こそが、新たな生活の様式を作りうる存在であると考えていたし、彼の言う芸術というのはそうした現在の在り方からの距離を指していたように思う。

多木浩二による篠原一男論

以下は、『建築家・篠原一男──幾何学的想像力』という本に収録されている、多木浩二による篠原一男論である。こ以下は、『建築家・篠原一男──幾何学的想像力』という本に収録されている、多木浩二による篠原一男論である。こ

いま『生きられた家』の話が出ましたが、この本は、自分にとって重要な本のひとつですが、あれは建築論ではありません。建築論に接していると思われているかもしれません。それは読む人の勝手です。基本的には人間の住む世界の現象学的な考察です。(12)

多木浩二『建築家・篠原一男──幾何学的想像力』

それを篠原さんは酷評しましたが、彼は建築の創造だけを考えている建築家であるから当然で、私はそれとは関係ないことを問題にしていたのです。彼はその根本的な食い違いは理解しなかったのです。というより建築評論家になってほしい人物があのような本を書くのは間違いだと思っていたのでしょう。(13)

多木浩二『建築家・篠原一男──幾何学的想像力』

篠原一男にとっては「日常性」というのは凡庸な輩のものであって、建築にとって価値は無いと言って、私を批判しました。だが「日常性」は存在の鍵です。建築はそんな野蛮なことはしませんが、人間から日常性を剥ぎ取ると、存在は崩壊します。哲学は凡庸な輩を分析するものです。

多木浩二『建築家・篠原一男──幾何学的想像力』

しかしそうは言っても、「この建築は良いな」と思うとき、今でも私のなかに精神に形を与える建築という感覚は生き続けているのです。それは、建築という形式の言語でないと語れない意味を、感じ取らせることと同義です。だから単なる美的なミニマリズムは評価しません。言葉では言い表せない空間の質があって、建築がこれからも生き続けるならそこしかないというところです。建築を使わないと表現できない精神があるということです。それと同時に精神的な意味は建築では見え難くなります。それを読み取るのが私の仕事になるのです。(28)

建築家の住宅と民家の間に裂け目はあるのか

「生活が生活である間は、宗教が宗教である間は、芸術ではない」と言ったのは堀口捨巳だが、多木の考えもこれに近いといえるだろう。暗黙知的に日常的実践の中に埋め込まれた生活の次元にある「生きられた家」と、そこから引き出された形式を扱い、批評性をもって構成する建築家による作品(芸術)は別モノだということである。多木自身も2007年の八束はじめとの対談の中で次のように話している。

(多木)ですから、あまり建築家に向かって何かを主張するということではなかったんです。ただ近代建築というもものは、「生きられた家」という経験された次元に対して、はっきりとその亀裂を自覚することで始まったんだろうと思っていました。例えば、アドルフ・ロース(1870-1933)に代表されるような人たちは、「生きられた空間」とは異なる、建築家によってつくられる空間の秩序を自覚し、建築についての自己言及をしていった。(中略)その辺りのところが建築論として見ることができたのでしょうが、近代建築の意識に比べると退行的だと見なされても仕方ありません。(65)

『昭和住宅メモリー』対談多木浩二×八束はじめ「人間のための住宅を考える──『生きられた家』をめぐって」

(八束)日本の住宅の問題が「建築」の問題に転化していく契機を体現した建築家は、堀口捨巳(1895-1984)だと考えています。堀口の有名な「生活が生活である間は、宗教が宗教である間は、芸術ではない」という言葉があります。つまりそれが構成されるという行為を経て──形式化と言ってもいいと思うんですが──、はじめて芸術として自立するというのが彼の考えですけれども、それは非常に典型的かつ近代的な建築論の立ち上がりであった。つまり建築の問題は形式を通してでなければ語れない。それは生活の問題とは一旦乖離(無視ではない)させないといけない、ということですね。(66)

(八束)同じようなことが、都市の問題では、アンリ・ルフェーブル(1901-91)の『空間の生産』(1974)に書かれているように思います。そこでは「空間の表象」と「表象の空間」という言い方がされていて、「空間の表象」というのは、空間を表象を通して捉えていく行為で、そこで言われている「表象」とは、堀口の「構成」とほぼ同じだと思いますが、空間という無限定なものを扱うための手段──例えば計画であり、設計であり、計測であり、色々な形があると思いますが──です。(中略)それは誰にでも扱えるものではない。これに対して、都市の住民が自分の生活のうえに組み立てている別の表象があって、その「表象の空間」は、専門家による「空間の表象」からは排除されていて、かつそれとは対立しているというルフェーブル流の「日常生活批判」が展開されているわけですが、そのまま住宅の話にも言い換えられるような気がします。(66)

(多木)だから、『生きられた家』を建築の領域に引きずりこんで現代の意味があるかということになると、もうこれはないですね。著者としてそういうことを言うのは問題があるかもしれませんが、もうそれは意味がない。問題枠がまったくちがうのです。それが意味を持つのは、やはり社会の問題とか、あるいは社会性の問題というかな。もともとそういう人間の生きていく場への問いかけという意図で書かれたものであるのだから、そちらに戻せばいいんです。(69)

『昭和住宅メモリー』対談多木浩二×八束はじめ「人間のための住宅を考える──『生きられた家』をめぐって」

(多木)篠原さんは極端に「住宅は芸術である」という言い方をしたけれども、そこまで言わなくても「住宅は建築である」という、堀口さんぐらいのところまでは引き戻しても良いと思います。(69)

『昭和住宅メモリー』対談多木浩二×八束はじめ「人間のための住宅を考える──『生きられた家』をめぐって」

多木浩二の坂本一成論(日常性と世界性)

ある時期から坂本一成は、あらかじめその使用、機能によって限定された部屋──寝室とか食堂とか、今とか──の配置と結合によって、住宅を設計する慣習を避けてきた。普通、建築家は豊かなるべき人間の活動性を単純で類型化した機能に還元し、それを家の各部屋に配分することでわれわれを満足させてきた。坂本は、近代建築以来、建築家が当然のごとく受容してきたこの慣習を否定したのである。彼はある時期に部屋の目的機能を消し、それを中性化した。この中性化によって、彼は人間の生活に固有の濃淡を消滅させようとしたのではなく、無意識化して固定化してしまった生活と部屋の関係を解体しようとしていたのである。(228f)

多木浩二「建築のロゴス 坂本一成とモダニズム」(頁数は『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』より)

同時にこの抽象的想像力は、場所の意味を消去する。「House SA」は、生活依然には意味の零度に位置することになる。人が住み始めると、物が入り場所は意味を獲得していくのである。こうして現実的次元の想像力は、「House SA」の場所の構成、すなわち関係と分節、さらにあらかじめ意味を与えないが、生活が意味を与えることにおいても相互に補いあって作用する。(229f)

多木浩二「建築のロゴス 坂本一成とモダニズム」(頁数は『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』より)

こうして家は人間の私的な活動全体を表象するようになる。あるいはこうも言える。家そのものが、多様な人間活動を分節し次々に現象させるものになる、と。(230)

多木浩二「建築のロゴス 坂本一成とモダニズム」(頁数は『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』より)

つまり坂本一成の建築は、日常生活を再編し、それとフッサールのいう世界の地平とを結びつけようと努力するのである。(231)

多木浩二「建築のロゴス 坂本一成とモダニズム」(頁数は『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』より)

坂本一成は建築の脱-制度化を主張するあまり、その方法を日常を超えていくものと語りがちである。むしろ彼は建築の構成によって日常生活がいかに美的表現よりも重要な意義をもっているかを示そうとしていると言うべきであろう。なぜならば彼の目指すものは、人間が物理的かつ形而上学的な世界に住みつく仕方なのだ。彼にその思想があるから、小さな住宅の設計を殆ど煩瑣ともいえるほどの検討にさらし、新しい生存の実践が可能な「構成」方法を見出したのである。(232)

多木浩二「建築のロゴス 坂本一成とモダニズム」(頁数は『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』より)

こうして坂本は建築固有の概念としての「構成」に、あらゆる人間が生きてきた、生きている、これからも生きるであろう世界の地平を見出す能力を与えるのである。「House SA」を作りだすためのすべての想像力は、この存在論的思想に基礎づけられている。彼は場所を構成するが、それは、それを通して人びとが日常性と世界性との関係を理解できるようにしているのである。言い方を変えると、ここでは日常性とは、自己をこえ、家族をこえ、都市をこえ、さらには国家をこえて、人間が世界に住みつくための始まりなのである。(232)

多木浩二「建築のロゴス 坂本一成とモダニズム」(頁数は『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』より)

これを読んでいて思うのは、改めて、芸術によって日常との距離を取るのは、あらためて慣習によって形成された生活の形式から離脱し、新たな日常性への定着を志すもののようにも思う。ここにはない新たな空間の経験をつくること、その芸術性を、日常性と連結させたのが

ヒント①再び『生きられた家』へ──消費社会の中で

このような場合、建築は、私たちのとるべき行為についての情報を伝達する「記号」としてあらわれている。私たちはそれらの建物を自分に可能な行為のタイプと結びつけて理解しているからである。これはいわば日常生活を構成している記号のひとつであるといってもよい。日常生活とは、世界を記号として解読することに支えられて成立っている。(167)

多木浩二『生きられた家』

私たちは眼にした家具やその配置を、その部屋の機能目的についての情報として読みとっている。この推論が成立つために、なにを「椅子」というか、その一定の配置がどんな部屋の使い方にもとづくかをあらかじめ知っていなければならない。(168)

多木浩二『生きられた家』

このタイプとは、決して具体的なものではない、いわばそれについてのイメージのレヴェルで概念的に類型化したものである。(中略)私たちがそこで「記号」とよぶのは、決して個別の具体的なあらわれではなく、そこに想定できる一種の類型である。(168)

こうして常識の世界は集団のあいだに成立しているコード無数の束、いわば制度としての知識である。(169)

多木浩二『生きられた家』

ここで日常の世界もしくは常識の世界とよんできたものは、まさに生きられた世界のひとつの顔であり、それは慣習というほとんどインヴィジブルに織られている構造である。(176)

多木浩二『生きられた家』

そこに、そのような記号操作を選んだ生活術、このような空虚な記号を配置して環境をつくりだそうとした主体の欲望と、それを構成しそれに構成される文化の構造がうかんでくる。十九世紀の後半以来つきまとってきたキッチュ文化とは、ひろい意味で記号だけが動いていく文化に他ならないのである。(188)

多木浩二『生きられた家』

おそらく、生きられた家のさまざまな様相、有形無形の活動には、こうしたまがいものとそれを配置する人間のいとなみが見えるであろう。たとえそれがどんなに悲惨なものであろうと、人びとが自らのアイデンティティを模索するときに見えてくる切れっぱしではないだろうか。それは決して伝統的な図像をつかいこなすことだけではなさそうである。(188)

多木浩二『生きられた家』

ここで多木が考えているのは、消費社会との関係である。

ヒント②建築の倫理──集団で生きることの実践

(八束)いくら都市住民が個人化していこうが、人間はある種のコミュニティに属さなければ生きていけない。昔のような地縁コミュニティではないかもしれないし、上野俊也さんなんかが言う「トライブ(族)」なのかもしれないけれど、何かに属さないわけにいかないわけですから、そこでの──倫理なのか感覚なのかよく分からないですけれども──問題と建築の生産のされ方の関係を、商品住宅から作家住宅の問題まで含めて、一度きちんと議論する必要があるんじゃないかと思います。

『昭和住宅メモリー』対談多木浩二×八束はじめ「人間のための住宅を考える──『生きられた家』をめぐって」

(多木)おっしゃる通りです。(中略)さらに人間の倫理の問題は、建築の問題だけではなくて、社会学のなかでも抜け落ちているんですね。倫理学というのをどう考えるのかということは、非常に大きな問題でありながら抜けているのです。建築家も人間の生きていくうえでの倫理というのを、どういうふうに自分の視野に取り入れるのか考えなければいけない。それは何も個人が神と向かい合うといったような倫理ではなくて、集合的な状態で生きることを否応なく人間の条件として持っている以上、その集合のなかでの倫理といいますかね。それは明らかにあると思うんです。(71)

多木のこの発言は、建築の根拠、ひいては私たちが生きていくための根拠の所在を考えるうえで見逃せない意見の表明と思える。だがここでの倫理とは何だろうか。倫理学について詳しく論じた和辻哲郎が『人間の学としての倫理学』(岩波書店、1934)において興味深い定義をしている。すなわち「倫理とは芸術や歴史に表現せら得る人間の道であって、理論的に形成せられた原理ではない」というのである。考えてみれば私たちは倫理を、たとえば「人を傷つけてはいけない」とか「親を大切にするべき」などといった言葉や理念で理解しようとしていないだろうか。しかし和辻のいう倫理とはそうしたことばで表わされるたぐいの道徳や善のことではない。それは空間性・時間性をもつ人間共同態のあり方、つまり長い時間をかけてかたちづくられてきた、日常生活における私たちのふるまいや、ものの扱い方、空間のあり方そのものである。人間や歴史、芸術に対する和辻の考え方は、まったく同じではないにせよ、多木のそれに通じる部分がある。『生きられた家』には、先客が新たな来客に座布団を差し出す時に、自分が座っていた座布団を裏返して差し出すという作法に関す記述がある。これは昔ながらの慣習的なひとつの例だが、より一般的に、こうしたものの取り扱い方自体、さらにそれが包含する座敷などの室や空間、さらにそれを含む家そのもののあり方自体に倫理の表れが含まれているのである。そうしてみるならば、実はこの例に限らず、『生きられた家』に描かれた家の具体的な諸相のほとんどが、この倫理の表れに他ならないことに気づく。(62)

中井邦夫「[論考]多木浩二を読む──建築論『生きられた家』を起点に」