※下に振り返っての小論があります。

アーカイブ動画

レジュメ資料ダウンロードは以下から

いただいたコメント

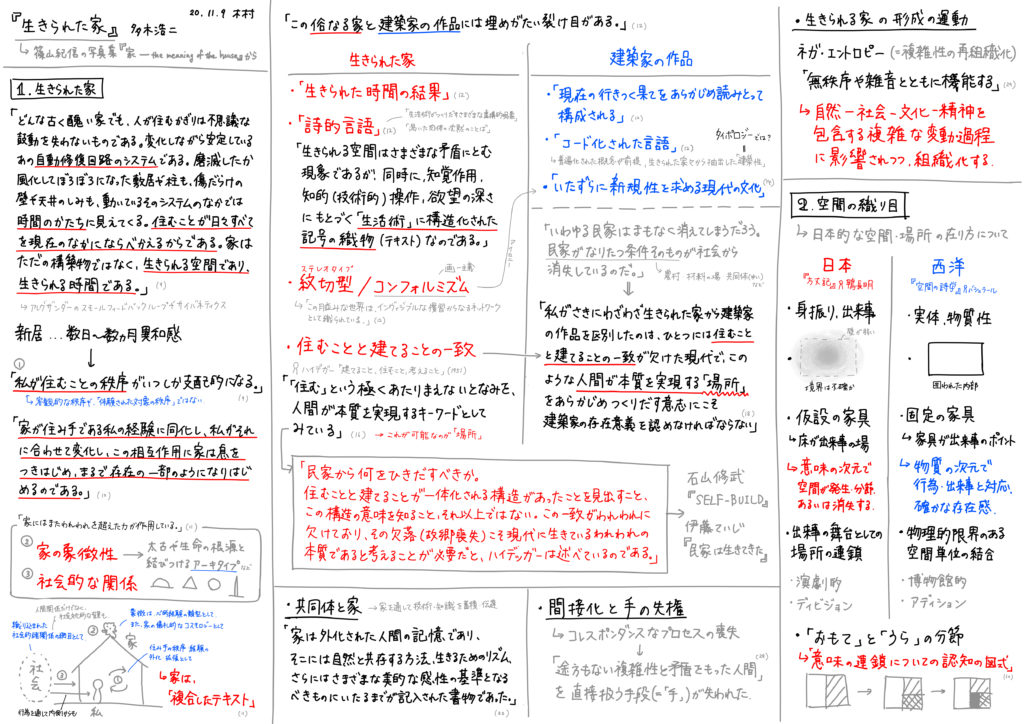

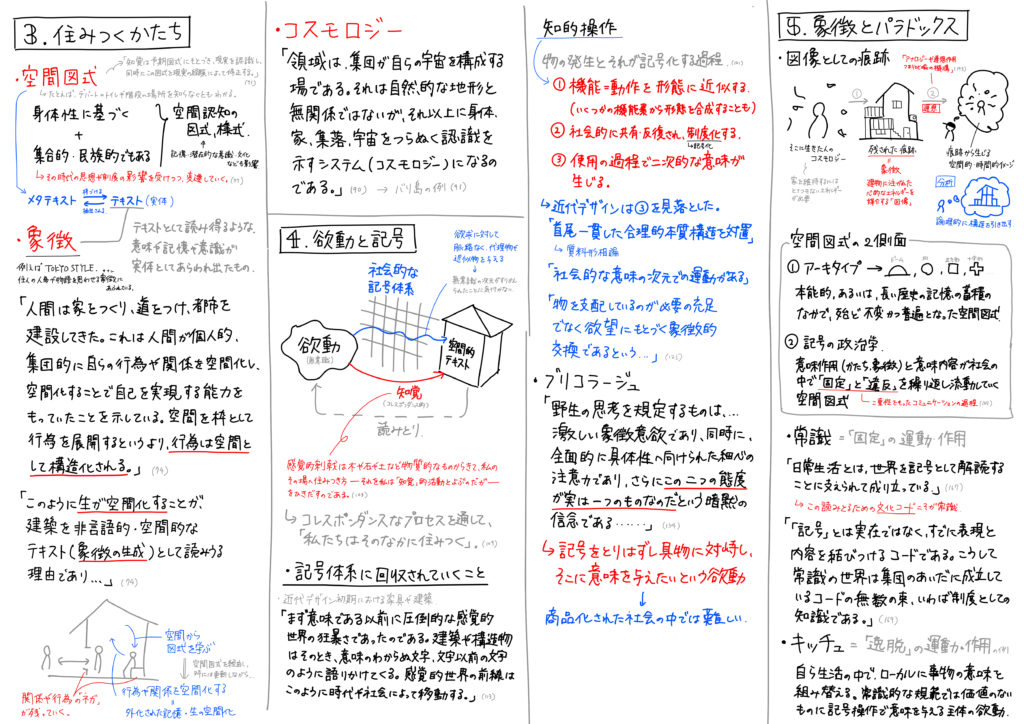

本にもよりますが、時代性を伴う場合は執筆時にイメージされていたであろう具体的建築を想像することは結構大事かなと思いました。

1975年が初出とすると、(多木さんが仲の良かった建築家の篠原一男、伊東豊雄、坂本一成のみで言うと)1974年に谷川さんの住宅が出来ており、1976年に上原通りの住宅、中野本町の家、代田の町家とそれぞれの代表作が揃って竣工しています(この3作品は多木さんが撮った写真が残っていますね)。

また、多木さんが実物を見たかは不明ですが、原広司自邸は1974年、安藤忠雄の住吉の長屋は1976年、北川原温のナジャの家は1978年に竣工と、(意図的に選んでいるとはいえ)こうやって羅列すると建築家住宅が建物の内側に世界感をつくったり、ポストモダン的引用の萌芽が見られたりと今の時代に比べ、(こういう言い方が正しいかわかりませんが)いわゆる「生活感」とは乖離していた時代に書かれた文章なのだなと感じます。

本書は何度か読んでいるのですが、にも関わらずなかなか正確に理解するのが難しいので、面白いなと感じた今福龍太さんの読み方をメモしておきます。

「生きられた家のなかで私が特に注目してきたのは、家が誕生し機能してゆくことにかかわる言説ではなく、むしろ家からの離別や家の解体・廃棄について書かれた断章の方である。」

のあとに、生きられた家の初版から下記の引用があります。

「人々が家を捨てる理由はさまざまだが、そこには、当人と世界との関係の選択と決断がある。家を捨てることは、ある場合には夢を追うことである。―中略―少年は家にいてすでに旅に出るのだ。しかし、もっと年をとってなお家を捨てることははるかに深刻な意味をもつ。それはある人には世界を見限ることの表明である。定着を否定し、決して普通の意味では幸福が待っているとは思えない道を選ぶのである。―後略―」

この前後に多木さんが「ひとつの建築が消えた日」という中野本町解体に際して書いたエッセイや晩年の多木さんが病により銀舎(自邸、篠原さんに師事した白澤宏規による設計)から去ることになったことなどが書かれています。

多木さんが中野本町を評価し、失われたときにそれを惜しむようなエッセイを書いたのは、竣工時にはもっとも「生きられた」状態が想像できないような中野本町にもちゃんと生活があり、「生きていた」状態を知っていたからだと思います。また、多木さんは自身が撮った中野本町の写真に愛着を感じていることを表明していますが、多木さんが撮ったその写真には珍しく建築写真の中に「人」(本を読んだり走ったりする2人の少女)が写っています。

昔読んだ時の感想は全く別のモノでしたが、今回の感想は

「民家」(住むことと建てることが一致した建築)なきいま、民家的なるものを再興すること推奨しているのではなく、(当時の尖った)建築家の住宅ですら「生きられた状態」として住みこなしていくことを読者に奨励している文章なのだと思いたい というものでした(実際、多木さんも建築家設計の住宅に住んでいたわけですし…)。

→ありがとうございます。確かに時代背景踏まえるの大事ですね。建築家の作品と言っても当時と今では随分違うものだと思うので。今福さんのコメントなどは、最近出た多木さんの写真集からですよね!僕も購入しました。下の小論でも書こうと思いますが、多木さんが建築家の建築をどうとらえようとしていたのかはむしろ『生きられた家』的な文脈を離れて考えるべきなのかなと思っています。家にかつてあった共同体的なコスモロジーのかわりに、「生活の次元を離れて何かより大きなものに思いをはせる」芸術のような次元に建築家の存在理由を見出しているような気がしています。

2時間の濃密なレクチャー非常に楽しく拝聴させていただきました。 最後の質問の時間に、「市民のリテラシー」「教育としての建築」というキーワードが上がったのが個人的に一つおもしろい点でした。現代においてそれらに対する答えを明確に出すことはまだできないと思いますが、そこに現代建築の一つの大きな可能性があるなと話を聞きながら改めて感じていました。 よくある建築家のレクチャーのようにその場で答えがさらっと出るよりみなさんでもやもやと考えるけどわからないというようななんとも言えない放課後のような(?)時間が豊かだなと思いました。初めての参加でしたがまた参加させて頂きたいです。ありがとうございました。

→ありがとうございます。僕自身、卒業制作で住み手のリテラシーを育むような住宅を設計しようとしていたのですが、終わってみてから、何となくお仕着せがましいような気にもなってきました。手を加えられることはとても魅力的なことなのですが、それを押し付けるのもなんだか違うかなあと思ったり。放課後と言っていただいたのはなんだか嬉しいです。ああでもないこうでもないと言っている時間なのでまたよろしければご参加ください。

#5を振り返って──記憶の行方

書け次第更新いたします。

注意事項

・本勉強会は2020年10月~12月に行われた「アラウンドアーキテクチャ」という勉強会のアーカイブ動画及び解説に用いた資料です。本勉強会について、詳しくはこちらをご覧ください。

・動画中の解説は、木村の解釈に基づく解説です。何かご指摘やご意見などございましたら、本投稿や動画に対するコメント、あるいは木村の個人連絡先nile.kimura[a]gamil.com([a]を@に変えてご送信ください)までご連絡いただけますと幸いです。

・「読むべき本か」を判断するために、概要を紹介している勉強会ですので、これだけで理解できたと思わず是非原本をご一読いただくことを推奨いたします。

・本動画やpdfは自由にご利用いただいて構いませんが、関係者が気分を害したり不利益を被るような使い方はご遠慮ください。