アーカイブ動画

レジュメ資料ダウンロードは以下から

#3を振り返って──連想の遠近法としてのセヴェラルネス

第三回目のテーマは、「アフォーダンスの読替」でした。

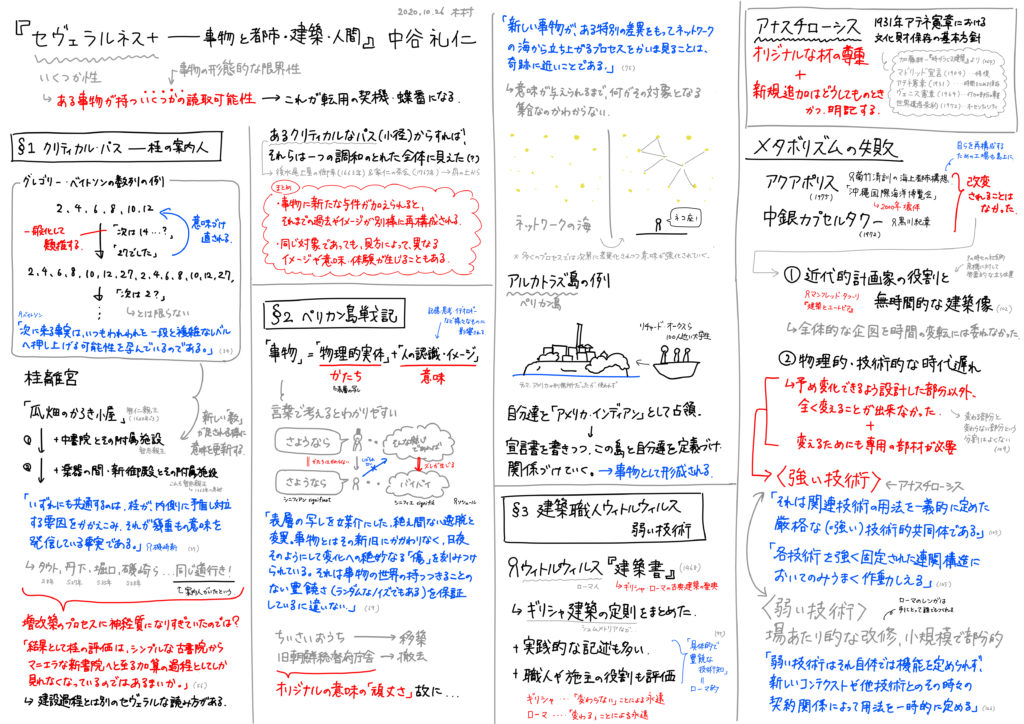

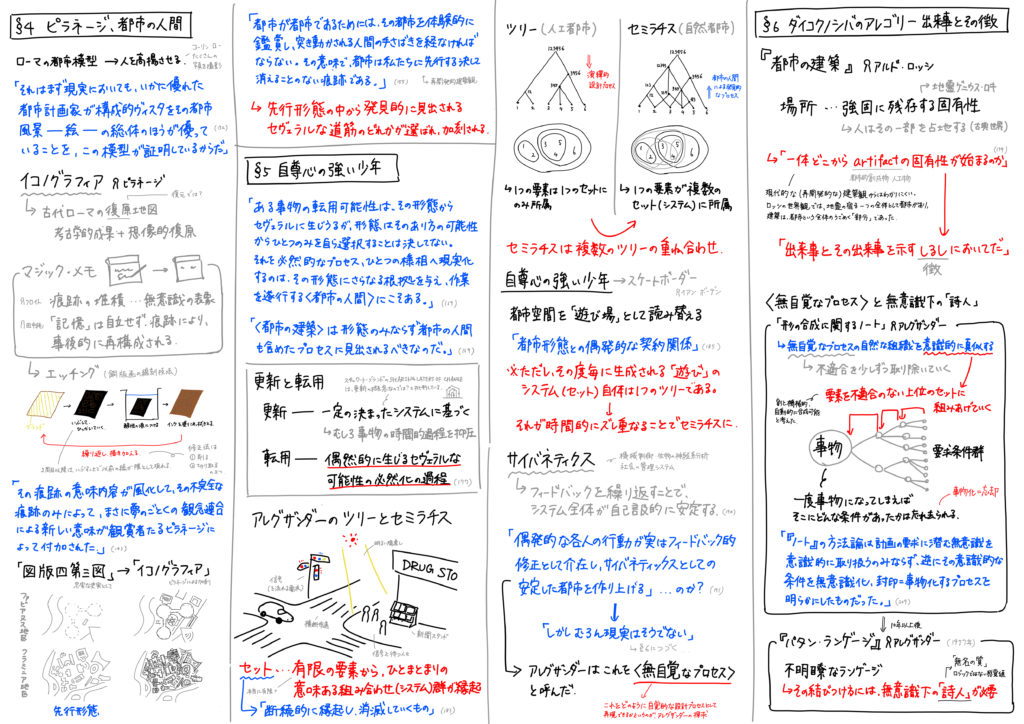

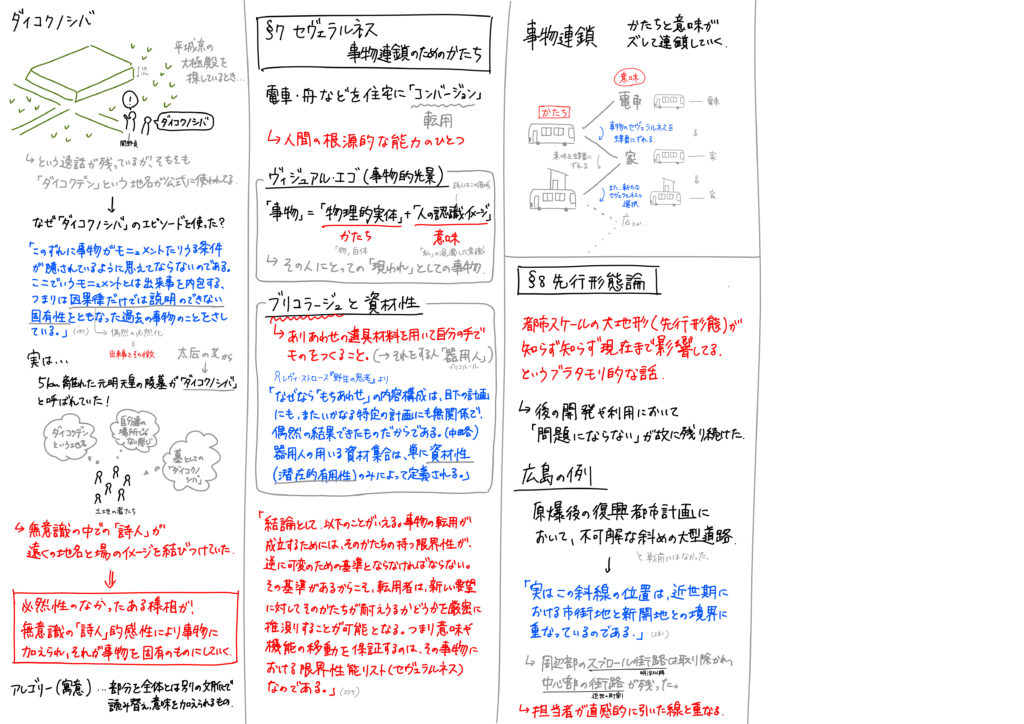

タイトルにもなっているセヴェラルネスというのは事物の形態・物質性が示してくれる「いくつかの」使い方の可能性のことです。物理的な「かたち」を持つあらゆる事物は強度・大きさ・マテリアリティなど様々な物理条件に縛られていますが、そうした限界性こそが他のアフォーダンス・他の使い道へのずらし方を「いくつか」示してくれます。§4のピラネージの話の中で出てきますが、こうした先行形態が次の展開への想像力の契機となることが重要なポイントです。

そして、この本のもう一つの重要な点は、そうした事物が示してくれる諸相の中から一つを選び取り現実の形態として投げ返す人間の存在です。事物が見せる諸相は、各人に浮かんでいるだけではまだ個人的なものであり、そのままではひと時の思い付きや光景として記憶の底へ沈んで行ってしまうでしょう。しかし、誰かがそのイメージのもとに事物に手を加え、物理的な「かたち」を組み直した時、その偶然的だった一つの様相は現実として固定され「必然化」されます。こうして現実に定着された誰かの様相は、新たな先行形態としてそれ以降にその事物を見る人たちにとっての前提となっていきます。

《補論》ツリーとセミラチス

ツリーとセミラチスの解説中に、「結局あらゆるものはセミラチスとして映るんだけどね」というようなややこしい言い方をしてしまったのですが、これについて少し補足をさせてください。

人はどんな事物であれ(たとえツリー的に作られたものであれ)、自由な様相としてみることが可能ですし、実際に各々好き勝手な感受性のもとに事物を眺めています。例えば筆箱に入っているゼブラの0.5mmの黒いボールペン。これはツリー的にデザインされた事物ですが、私はそれのクリップのところがワニみたいに見えるなぁと思ったりするわけです。(このワニというのは一つのツリー・様相です。)

同じ事物でもそれを眺めるたびに、違う印象・様相を得ることはあるでしょう。ボールペンの例でいえば、別のある日にはゴムのグリップ部分の触感が実家のソファの皮と似てるなぁとか思ったりもします。(これも一つのツリーといっていいと思います。)

そうした様相の数々は、記憶として重なりその事物に対する複雑で多相的なイメージをもたらしてくれます。そういう意味では、人にとっての事物の現れは常にある種のセミラチス的なものとなります。(やや難しい言い方をすれば、ルフェーブルのいう「空間の表象」においては常にセミラチス的なものとして現れるということです。)

しかし、それはまだ社会化されていません。個人的な感受性の下で諸相が重ねられて見えているだけだからです。これに対して、誰かが自分の様相において見えた世界観を現実の「かたち」にすると、その様相は社会化され他の人にも目に見えるものになります。例えば、ボールペンのクリップの上に目玉のシールを張ったとすれば、それは他の人にもワニに見えるものになります。これは、ボールペンのその新たな様相が社会的な公分母として、共有されたということです。こうしてカタチとして現実化した時、その様相は個人的なものを超えて集団的なものになります。

自然都市というのは、そういう意味では、その時々での住み手に映る様相を現実化=社会化していったものだといえます。だからこそ、歴史の厚みともいうべき豊饒な様相を見せてくれるのでしょう。アレグザンダーが都市モデルとしてセミラチスといったときに言いたかったのは、こうしたある程度社会化され公分母的に感受されるような多相性のことなのだと思います。都市はそこに生きる人間に偶然浮かんだセヴェラルな様相を、現実化=社会化していく作業の積み重ねにより歴史を重ねていくのだと思います。

セヴェラルネスはリストではない

さて、『セヴェラルネス+』には終始かなり共感して読み進めていたのですが、(文章の難解さを除いて)唯一引っかかったのが§7に出てくる以下の部分でした。

結論として以下のことがいえる。事物の転用が成立するためには、そのかたちの持つ限界性が、逆に可変のための基準とならなければならない。その基準があるからこそ、転用者は、新しい要望に対してそのかたちが耐えうるかどうかを、厳密に推測することが可能となる。つまり意味や機能の移動を保証するのは、その事物における限定的性能リスト(セヴェラルネス)なのである。その限定された性能を別の意味機能に接続することによって、その目的を果たすのである。(255)

『セヴェラルネス+』中谷礼仁

やや揚げ足取りのようになってしまいますが、ここで使われている「リスト」という表現が私にはどうしても引っかかってしまいました。「リスト」とは有限の要素を並べ挙げた一覧のことですが、これはアレグザンダーが「形の合成に関するノート」でヤカンの機能を有限の要素に置き換えたり、「都市はツリーではない」で都市の光景(シーン)を有限の構成要素に分解したことと似ています。そのように扱うことは本当に中谷さんの本意だったのでしょうか?

中谷さんがそのように表現したことの意図はわかります。事物の物理的形態には限界性がある。その限定があるからこそ、想像力の契機となり得るし、そこから引き出される「多くない」可能性群があることで、人はそこから一つを選び取り現実化していくことができる。だから、無限だとは絶対に言いたくなかった。無限といってしまうと、そのものからなんでも引き出せることになるし、想像力の契機にならない。そうなればその事物が物理的に存在していることの意味がなくなってしまいます。だからこそ、「いくつか」であるセヴェラルネスという言葉を中心概念に据えたのだと思います。

しかし、その「いくつか」を固定された有限のものである、と言ってしまうとそれはアレグザンダーと同じ誤謬を犯してしまうことになります。その意味で253ページに乗せられている、バケツのセヴェラルネスの図はとても違和感があります。(バケツには、形態的な限界性から「運搬する」「かぶせる」「蓄える」「仮置きする」という四つの基本機能があり、そこからさらに応用発展的な使い方が引き出される、というような図です。)

例えばバケツは、座りたいときにはひっくり返せば椅子のようになるし、急に不審者に迫られた時には投げつける武器にだってなるかもしれません。あるいは木の枝で円を地面に書きたいときにちょうどいいガイドになるかもしれません。このように、バケツがどのような有用性を示してくれるかは、その人の置かれているコンテクストとその人の連想力に大いに依存しているはずで、物自体が事前にそうした有用性のリストを用意しているわけではありません。

では、じゃあ無限なのか、と言われればそうではありません。ここで有限か無限かという二元論の落とし穴に嵌らないために、連想の遠近法という考え方を導入してみましょう。遠近法は遠い、近いという感覚のことです。例えば一つの爪切りがあったとします。これから連想し得るものは何でしょうか。何かの動物みたいだな、誰かの爪がきれいだったな、新しい服を買った時のタグを切るのを使えるな、あるいは、爪を切ったときの気持ちよさとか、小さいころ爪切りが怖かったことを連想するかもしれません。これらは私にとって「爪切り」に近い連想群です。しかし、爪切りを見たときにアンモナイトのことを思い出すことはないし、ゆであがったパスタを掬い上げるのに使えるなとは思いません。これらは私にとって「爪切り」に遠い連想群です。

このように、連想の遠近法という観点に立った時に、ある物理的な存在から引き出される様相は有限ではないが、実質的に無限でもないということが分かります。(この連想という考え方は、私が勝手に言っているのではなく、例えば市川浩という哲学者はセミラチスはメタファーのような癒合的結合(≒連想)の構造を持っているという旨のことを言っていますし、ドゥールーズのリゾームの思想もこれに近いものです。)

そして重要なのは、この遠近法の配置が人によって違うということです。ある人は爪切りから自然に猫を思い浮かべるかもしれませんが、ある人にとってはそうではありません。このズレが、とても大切です。一般的な連想でいえば周縁にあるものが、偶然誰かにおいて引き出された時、それが既存の構造を乗り越えていくための萌芽になります。(しかし、それは時に社会にとって危険なものにもなり得るので、社会はこの連想の構造を教育的に統制しようとするという側面もあります。)

今は事物から事物の連想の例をあげましたが、ある事物に関して思いつく有用性もこのように人によって異なる項目群として現れてくるはずです。そして、その人がその中のある有用性に基づいて現実に手を加えることは、ある意味でその人の世界観を現実のなかで実現することだとも言えます。(余談ですが、人の行為や振舞いそのものも一つの世界観の実現だと思います。物理的世界の中に自分の環世界を発現させていくこの営みがルフェーブルのいう「空間的実践」ではないでしょうか。)

『SELFBUILD』の中で石山修武さんは、セルフビルドは自己表現だというようなことを言っていますが、これはまさにこういうことではないでしょうか。つまり人はそれぞれの遠近法の中で偶然に発見される様相の一つ一つを物理的な形として残していきます(現実化=社会化)。それらの集合体はその人の連想の構造(無意識の環世界)を反映したものとして現れてきます。そのように、自分の感受性の構造を空間的に社会化していく営みが事物を豊饒なイメージを湛えたものへと育んでいってくれるのではないでしょうか。そして、人はそうして自分の痕跡を「世界」に刻んでいくことでその存在を残そうとしていくのだと思います。

中谷さんは、都市の人間が事物の示すセヴェラルな可能性から一つを選び取り現実化(中谷さんの言葉でいえば必然化)していく過程ではぐくまれる事物の豊饒なイメージをとても高く評価しています。そうなのであれば、セヴェラルネスを「かたち」が事前に用意している有限な項目群(リスト)として描くべきではないはずです。連想の契機としての事物が、各人の中に引き起こすそれぞれの遠近法、その中で上がってくるいくつかの有用性こそがセヴェラルネスのはずです。中谷さんが「詩人」という言葉で言いたかったのは、もしかするとこの連想構造のことだったのでは、という気がしてきています。

注意事項

・本勉強会は2020年10月~12月に行われた「アラウンドアーキテクチャ」という勉強会のアーカイブ動画及び解説に用いた資料です。本勉強会について、詳しくはこちらをご覧ください。

・動画中の解説は、木村の解釈に基づく解説です。何かご指摘やご意見などございましたら、本投稿や動画に対するコメント、あるいは木村の個人連絡先nile.kimura[a]gamil.com([a]を@に変えてご送信ください)までご連絡いただけますと幸いです。

・「読むべき本か」を判断するために、概要を紹介している勉強会ですので、これだけで理解できたと思わず是非原本をご一読いただくことを推奨いたします。

・本動画やpdfは自由にご利用いただいて構いませんが、関係者が気分を害したり不利益を被るような使い方はご遠慮ください。