主に建築系の学部生を対象に、建築の周辺の本を毎週1-2冊紹介する勉強会です。月曜日の20時から二時間程度で開催しています。過去のアーカイブはこちら。

基本的に木村からのレクチャーという形で進めていますが、途中に議論・質問の時間をとってここから話題を広げていくことを大事にしています。参加に興味のある方は、nile.kimura[a]gmail.com([a]を@に変えてください)までご連絡いただくか、twitterのDMからご連絡ください。

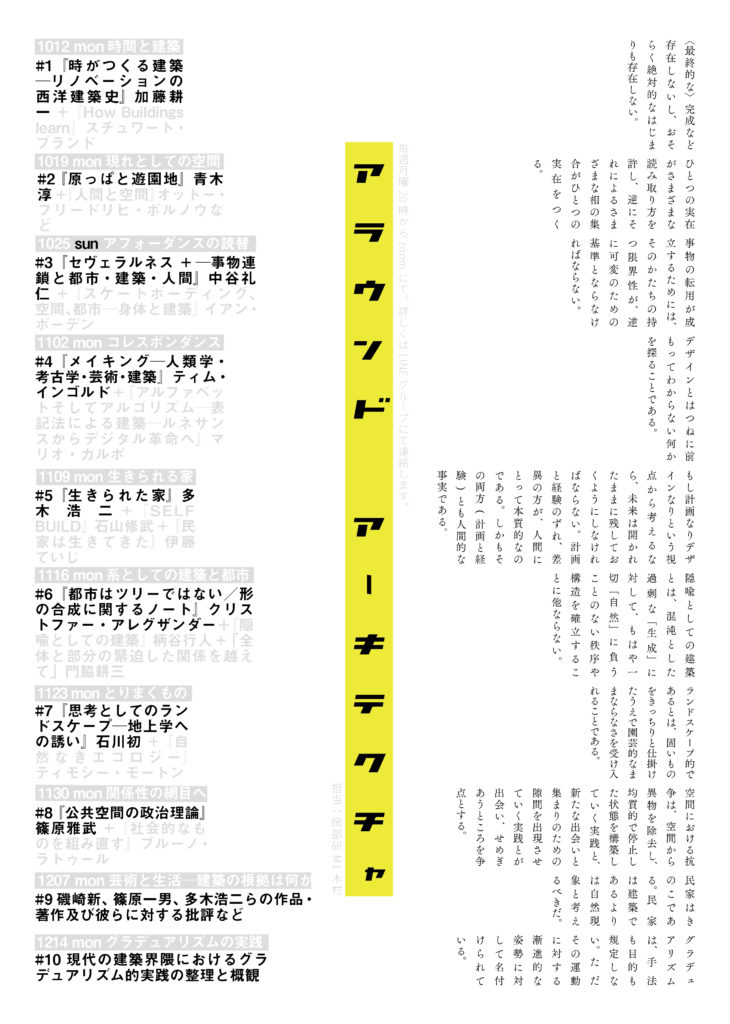

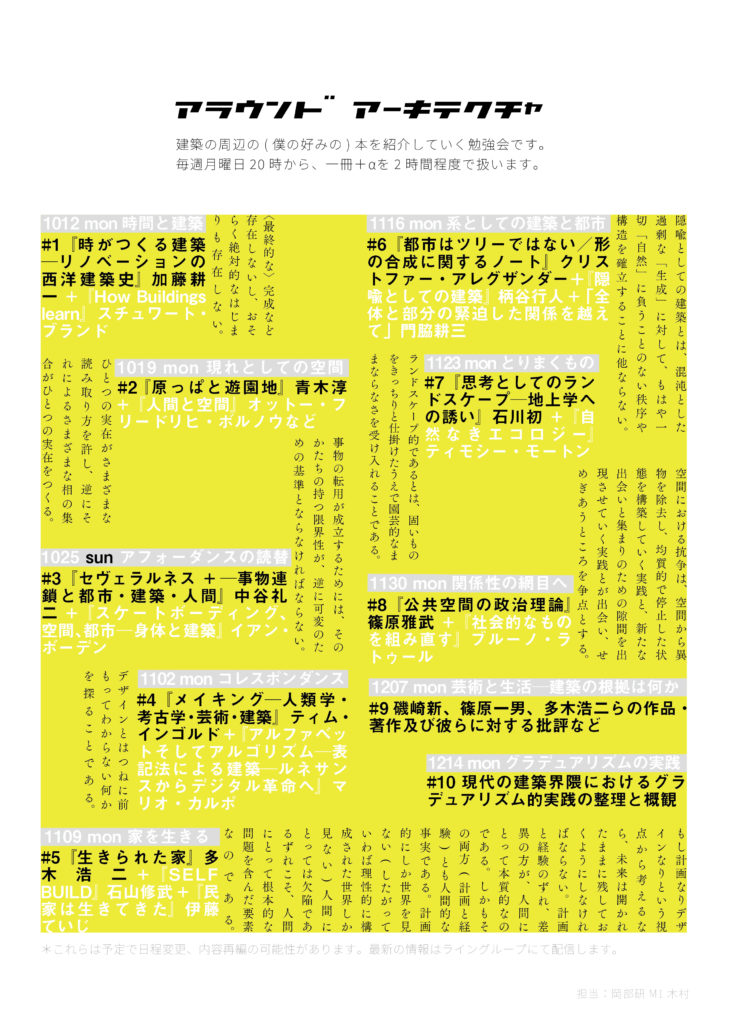

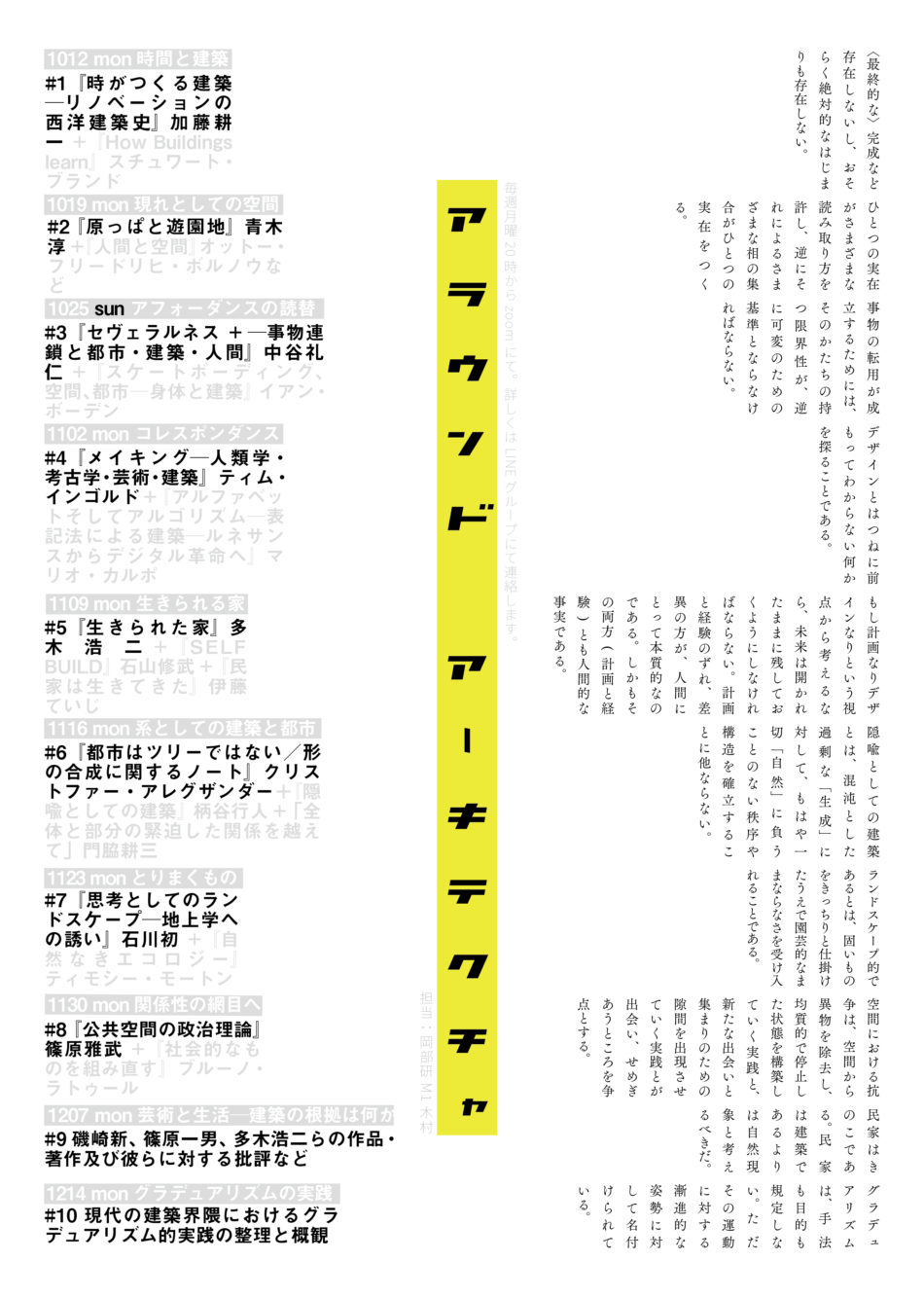

アラウンドアーキテクチャの趣旨と背景

ここで取り上げる本は、建築のいわゆるど真ん中ではありません。意匠や計画といった建築設計の中心的なテーマとは違って、建てられたあとの建物に流れる時間やあるいは建てることそのもののプロセスなどを考えます。

建築は建てられればそのままの姿でずっとあり続けるものだと考えてしまいがちですが、実はそうではありません。その後の様々な社会的・物理的な変化に晒されながら、絶えずその形と中身(意味や使われ方など)を変化させていきます。

建築史家であるスチュワート・ブランドは『How Buildings Learn』の中で、Architecture(建築)は「永遠」を目指すものであるのに対して、Building(建物)は絶えず手を加えられ変化していくものであるとしたうえで、しかしあらゆるArchitectureも時間の変化を免れることはできないとしています。

建物が変化していく過程は単純な衰退や劣化ではありません。むしろ建物に加えられる小さな操作の繰り返しは、周辺環境との関係性を次第に調停していき、またそこに生きた人の痕跡を少しずつ形に刻んでいきます。そうした時間のプロセスの中で醸されていく場としての空気や事物としての厚みは近代的な建築計画の中ではあまり中心的には扱われてきませんでした。

それを扱うためには、人がどのように空間を体験し、その場の記憶を蓄え、またときに手を加えて形を変えていこうとするのかということを考えることが重要になってきます。

この勉強会では、そうした時間的なプロセスを取り扱っていくための思考のヒント・道具となるような本を紹介していくつもりです。よろしければご覧ください。