多木浩二が撮った住宅写真の写真集が最近出たらしいということを知って、即座に購入ボタンを押してしまった。

届いた写真集をぺらぺらとめくっていると、妙な違和感を感じる。建築的すぎるのだ。僕はてっきり多木浩二がテキストを寄せた(そしてその文章がのちに『生きられた家』として再編された)篠山紀信の写真集『家─the meaning of house』のようなテイストの写真を期待していた。篠山さんの『家』に映っていたのは、そこに暮らす人々の生活が、建物を意味付け彩り根付いていく様であった。また擦れたマテリアルは雄弁にそこに流れた時間を物語っていた。

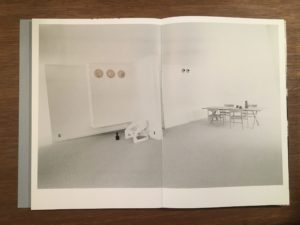

しかし、この写真集にあったのは、むしろその対極ともいえるような建築像だった。今の建築写真ともまた少し違うのだが、明らかに建築の形態的・幾何学的な構成や、そこから生まれる非日常的・非現実的な感覚を撮ろうとしている。極力迄ノイズは少なく、その中にわざとらしく机やいすが置かれている。マテリアリティもなるべく後退するような、純粋に抽象的な撮り方である。

いうまでもなく多木は『生きられた家』の著者であり、僕はてっきり多木を生活の信奉者だと思っていた。とてもその人が撮るような写真には見えないのだ。

(権利の関係上あまり詳しく載せられないが、何となくのイメージをお伝えするため、小さく表示しておく。)

付録でついていた多木陽介さん(息子さん)の文章を読んでみると、同様の違和感が表明されていてやはりなと思った。

殆ど抽象的な空間の中に、かろうじてそれが「家」だと思えるように、椅子等最低限の家具が舞台装置のようにセットされ…

「『家』ではない建築たちの写真──『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真』刊行に寄せて」多木陽介

住宅そのものを「家」の振りをする虚構(比喩)にみえるように撮るというこの逆説的な手法は何を意味するのか。

「『家』ではない建築たちの写真──『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真』刊行に寄せて」多木陽介

生活と芸術

多木浩二は『生きられた家』のなかでも、あるいはその後のインタビューなどでも、建築家による建築と生きられる家には別の次元があることを指摘している。多木自身がこのズレに意識的だったからこそ、この写真はとても不思議に感じた。

「生活が生活である間は、宗教が宗教である間は、芸術ではない」と言ったのは堀口捨巳だが、多木の考えもこれに近いといえるだろう。暗黙知的に日常的実践の中に埋め込まれた生活の次元にある「生きられた家」と、そこから引き出された形式を扱い、批評性をもって構成する建築家による作品(芸術)は別モノだということである。多木自身も2007年の八束はじめとの対談の中で次のように話している。

だから、『生きられた家』を建築の領域に引きずりこんで現代の意味があるかということになると、もうこれはないですね。著者としてそういうことを言うのは問題があるかもしれませんが、もうそれは意味がない。問題枠がまったくちがうのです。それが意味を持つのは、やはり社会の問題とか、あるいは社会性の問題というかな。もともとそういう人間の生きていく場への問いかけという意図で書かれたものであるのだから、そちらに戻せばいいんです。(69)

『昭和住宅メモリー』対談多木浩二×八束はじめ「人間のための住宅を考える──『生きられた家』をめぐって」

篠山紀信の『家』の発刊が1975年で『生きられた家』の初版が1976年なのだが、この本に掲載されている写真は1968-1979年に撮られたもので、時期としてはかなりかぶっているといえる。この期間中に考え方に変化があったというわけではないだろう。(ちなみに多木は自らはこの写真を世に公開しておらず、ある時期から写真を撮ること自体をやめてしまったのだという。)

なお、本書に掲載されている17の住宅のうち14軒は篠原一男によるものだというが、多木は篠原のことを「篠原さんは芸術家だ」といっていたそうだ。人の痕跡が棲みつかぬようなある種の純粋な建築性。生活の対極にある芸術としての建築。それを強調するような撮り方には、むしろあるべきものが抜け落ちているような虚ろさを感じる。

多木浩二はこの虚ろさに何を見ていたのだろうか。建築と家は別モノだという多木なりの諦観だったのだろうか。

それらを縒り合わせていくことは、できないのだろうか。すべきでないのだろうか。

(今日は簡単なコメント程度で、今後ゆっくり考察していきたいと思います。)

追記(20/08/22)

『写真論集成』の中で多木が次のように書いている文章を見つけた。

「言語」であろうと「写真」であろうと、すべての表現活動は、結局、ふたしかな現象の幕を自らの肉体でとおりぬけながら、真の実在とはなにかを見出そうと努力することであり、さらに煎じつめていえば、いまわれわれが日常的にふれている構造をこえてあらたな構造を見出そうとすることにつながっている。(中略)目に見えるもの、日常を構成するもの、現実と思えるもの──それらのいかにも確からしく見える世界から、まだ自分の肉体が適応できないような世界へ、表現の行為とはこのような移行である。

多木浩二「写真になにが可能か」『写真論集成』

そして、『建築と日常』の多木浩二特集の中で、長谷川逸子がこの文章を引きながら多木浩二の写真について述べている文章もあった。長谷川さんは篠原一男の研究室にいたころに、多木が篠原の住宅を撮影するのに何度も立ち会っていたという。

多木さんは撮影中どこか不機嫌で、撮っている姿を見られたくないとばかりの様子だったので、私は一日中体を固くして遠くにいた。(中略)「難しい、難しい」とおっしゃりながら「何故私に写真を撮らせようとするのか、本当のところ分からない」、「別にいい写真を撮ろう、なんて思っているのではない。眼に見えるものだけでなく、読み込めるものを写真にしたい、と願ってカメラを覗いている」というような言葉を投げかけられた。多木さんは目の前にある空間を撮ろうと構えているより、空気の動き・外光の変化を撮ろうとしている様であった。ディテールも置かれた家具をも撮る事なくそこにあった時間、いや、流れている時代を写し撮ろうとしているようだとさえ感じさせられた。(44)

長谷川逸子「私のこの1作──『写真論集成』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

多木さんは、東大の美学を出てから写真を撮り始めた方で、もともとはデザイン・クラフトの写真を撮っていた。(中略)そのような経緯があるので、多木さんは特にモノを通して時代、人々の生活、社会を写し出し、世の中の世界観自体を更新しようとしたのだと思う。

建築家の職能は、生活、日常に与しない芸術としての空間を創ることだと主張する篠原さんや磯崎さんたちの世代にとって、『生きられた家』(田畑出版、1976)は受け入れられなかった。(45)

長谷川逸子「私のこの1作──『写真論集成』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

これらの文章を読んで改めて考えてみると、多木は建築と日常を明確に切り離しつつも、必ずしも日常の側に軸足を置くのではなく、それぞれなりの価値と在り方を追求しようとしたのかもしれない。

ちなみに、上記に続いて長谷川さんは次のように書いている。

それに対して、私たち下の世代は『生きられた家』の考え方に惹かれ、生活を豊かにするような衣食住の細部に価値を見出して私たちの生命活動を支援し、活性化する方向性を見出そうとすることで、新しい建築の時代が生まれてきた。こうして振り返ってみると、多木さんは若い世代に常に新しい目を開かせてくれる、次の世代をリードする存在だった。(45)

長谷川逸子「私のこの1作──『写真論集成』」『建築と日常 別冊 多木浩二と建築』

たしかに、日本の建築文化は少しずつ『生きられた家』の方に傾きつつあるだろう。多木の思想は間接的にその先駆け的な存在となったのだが、同時に彼は形式や構成から現実を超える何かを表現しようとする建築の建築性を強く信じていた人でもあるのではないかと思えてきた。

個人的な話になるが僕はここ二年ほど、いわゆる建築の独りよがりに見える意匠性や表現に対して敬遠してきたし、代わりに『建築家なしの建築』やセルフビルドや民家など個人の生活と結びつけるような思想に傾倒してきた。『生きられた家』はその最大の拠り所であった。しかし最近、建築の建築性というか、生活を振り切って空間を構築する強さにも興味が出てきた。芸術や表現は別の次元で人間を救うところがあるなと思うようになってきた。その転換点になったのも多木さんだった。

近年の建築が生活と芸術どちらの面でも中途半端なものになっていくことはとても危険だなと思っている。それらの二極は本質的に引き裂かれるものだが、それらを単純に近づけていくことは生活を遠ざけ、建築の価値も蔑ろにしていくことになりかねないのではないだろうか。その上でもやはりその二極が一つの形に結実することは可能ではないかと思っている。